媒体视角 | 用音符解码科技密语,冰与火的革命诗篇 “时代交响”之北京交响乐团《交响编码》《永恒的怀念》专场

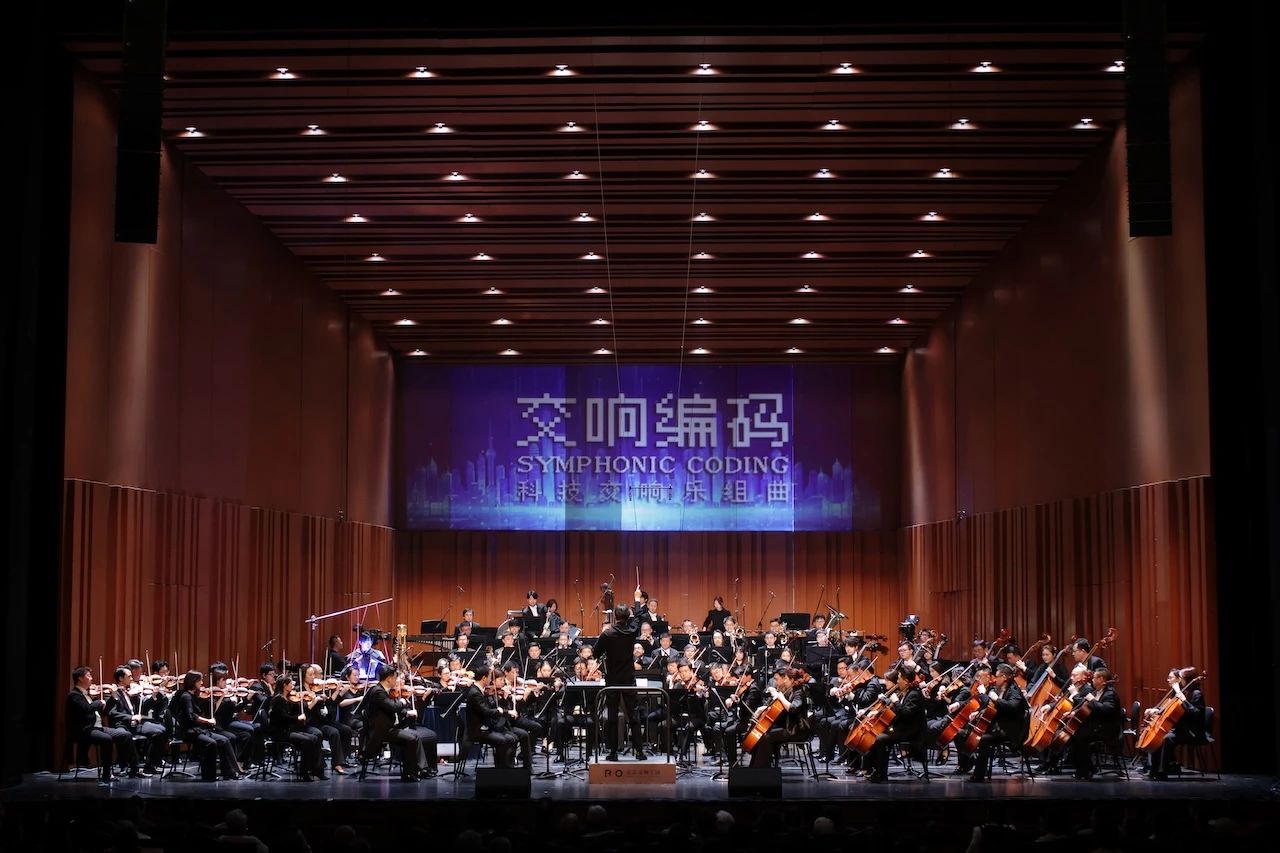

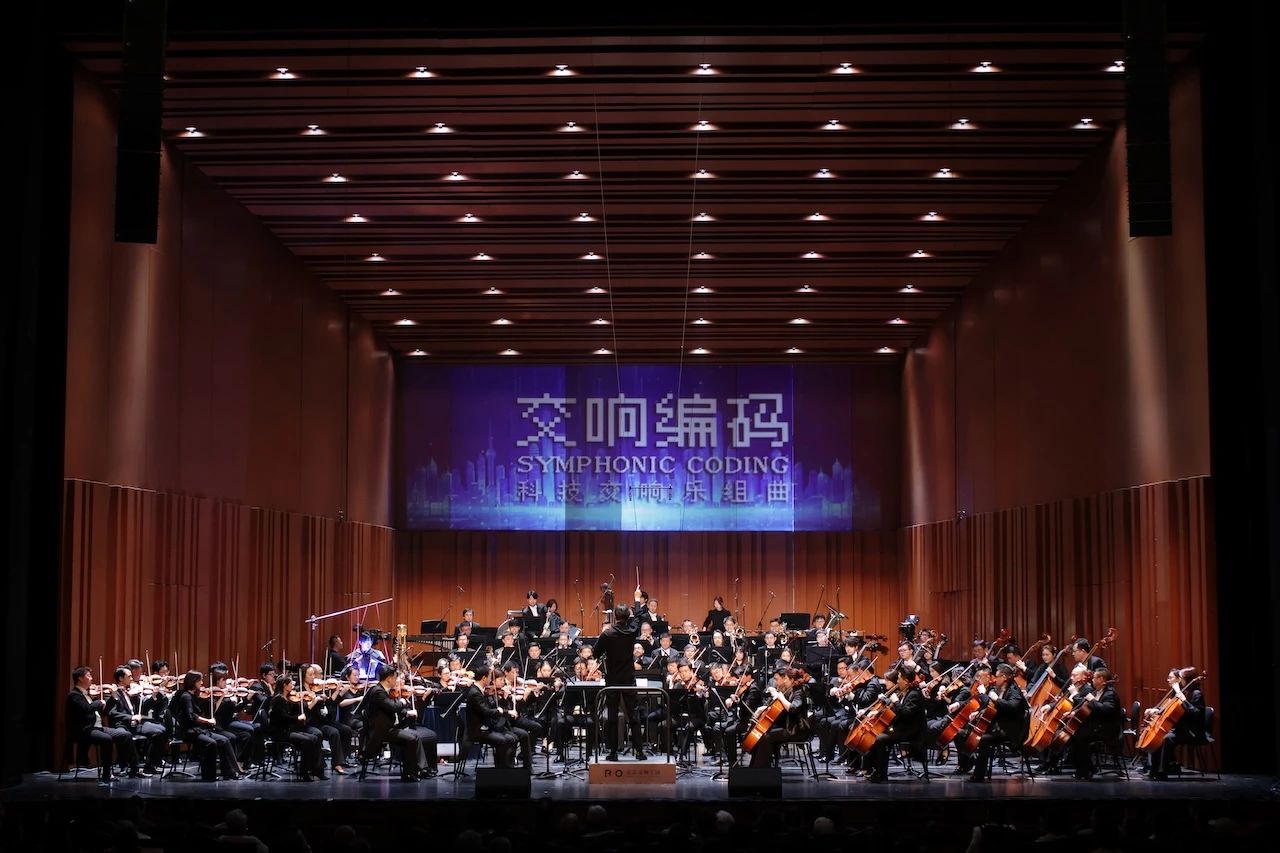

5月7日、8日,被誉为“首都明珠乐团”的北京交响乐团在指挥家谭利华、金郁矿的执棒下,携手青年歌唱家张文沁、汤启婧、韩蓬、打击乐演奏家宋洋、大提琴家莫漠登陆“时代交响”全国优秀乐团展演舞台,演绎北交委约之作——郑阳的融合高科技、电子与交响乐的《交响编码》以及柴可夫斯基、瓦格纳与肖斯塔科维奇的“永恒的怀念”专场,以科技编码交响,以经典奏响永恒怀念。

5月7日,《交响编码》令上海观众耳目一新。开篇,四周响起鸟鸣、风声、雨声……钢琴、长笛、弦乐渐次进入,与电子音乐结合,整个上音歌剧院被大自然与交响乐音鲜的音响环绕,声场不断游移……《交响编码》从生物科学、航天科技、量子力学等前沿科技中获取灵感,用音符解码科技的密语。音乐好听,画面感极强,能感受到作曲家试图用音乐思考人类对生态环境的保护与科技伦理。在第四乐章《时空隧道》,作曲家借助 AI 技术,生成巴洛克至现代的多元音乐片段,并配合充满科幻感的音效,效果究竟如何,他能与作曲家的创作相比吗?

在这个乐章上演之前,青年作曲家郑阳上台与观众互动,让观众出题,AI作曲人“小北北”即兴生成的交响乐片段究竟如何?这些尝试,都在指向一个话题:AI在作曲领域中扮演什么样的角色,AI能代替作曲家吗?

舞台左边,一位穿着银色盔甲披着斗篷的年轻人如魔法师般操控着一台装有四根红线、外型类似竖琴的声音互动装置,它在交响乐实时演绎中起到重要作用,整个电子、音效以及声场的变化就靠它。

正如北京交响乐团团长李长军所说,乐团近年来持续探索创新与融合发展路径,科技交响主题《交响编码》正是重要成果之一。

5月8日,原乐团总监、团长,指挥家谭利华携手大提琴家莫漠,演绎了柴可夫斯基《洛可可主题变奏曲》、瓦格纳《黎恩济》序曲以及肖斯塔科维奇《g小调第十一交响曲》,展现乐团驾驭不同音乐风格作品的能力。

谭利华在北交30年,对于乐团的发展做出了重要贡献,多年来在普及音乐方面也孜孜不倦。在指挥“肖十一”前,他为观众生动讲解了作品的背景、拆解每个乐章的主题与核心内容以及这部作品对中国作曲家的影响:“‘肖十一’是1957年苏联十月革命40周年庆典的委约创作,1958年,苏联国家交响乐团来中国巡演也带来了这部作品,受到了北京观众的热烈欢迎,在中央高层引起震动,于是委托陈毅同志和中宣部在中国音协召开作曲家座谈会,希望中国作曲家也能够写出像‘肖十一’这样既具有技术含量又有可听性的重大纪念碑式的交响曲,中国作曲家积极响应,诞生了诸如丁善德的《长征交响曲》,王云阶、李真蕙的《抗日战争交响曲》,瞿维的《人民英雄纪念碑》以及中央乐团集体创作的《保卫延安》等具有重大历史题材的作品。‘肖十一’这是肖斯塔科维奇第一部带有标题的交响曲,第一乐章‘冬宫广场’,整个是描述性的场景,音乐画面感强,第三乐章永恒的纪念……”导赏效果极佳。

947快评邀请了上海大学海派文化研究中心主任陈东,作曲家李汉颖,《交响编码》的指挥、青年指挥家金郁矿,乐评人张听雨、上海民族乐团驻团指挥彭菲、上海音乐学院大提琴教师郭配垚从各自专业领域出发,对北交的这两场音乐会做点评。

5月7日

科技交响乐组曲《交响编码》

07

评

陈东(上海大学海派文化研究中心主任)

春分时节知多少

开篇《万物生长》由一位特殊的乐手操控着声波、电波、光波,而大乐队用以传统乐器和电子音乐的混搭,营造了沙球风铃起伏回响、海浪波涛远去的宏大场景。《微观世界》似乎是用放大镜把千变万化的纳米级微生物显现出来,一曲令人咋舌的铮铮作响。《太空探秘》的女高音,曲风高亢、好个豪情万丈。互动环节一位学民乐的女观众和作曲家现场沟通,与AI大数据的小小北对话,根据观众描述要求即兴创作,AI生成。大提琴长笛加二胡竹笛,十二平均律加五声调式,匆匆而就的旋律虽然转折有点生涩不太丝滑,但胜在好玩。当然,正如作曲家所说,即使AI写的数百年前的巴洛克风格也要由作曲家编曲配器转至总谱的。《时空隧道》把上音歌剧院变身为多声道环绕的巨幕影院。《量子节拍》非常激昂,大编制乐队优势明显,打击乐穿梭很有力度。《逐梦追光》的男女声与交响乐强强联合,把音乐会推向高潮。青年指挥家金郁矿和作曲家郑阳确实给了上海观众一个惊喜,在科技交响的创新赛道上创作人机交互的新作品。非常特别的尝试,耳目一新。

评

李汉颖(作曲家)

把音乐与自然科学、生物工程、

微观生物和量子节拍等方面进行结合,

都做了崭新的尝试

第一次在上音歌剧院聆听北京交响乐团的演出,这场名为《科技编码》科技交响乐组曲的音乐会,原以为只是在作品名称上博一下大家的眼球,没成想还真是一场别开生面的音乐会,把音乐与自然科学、生物工程、微观生物和量子节拍等方面的结合,都做了崭新的尝试。

来自中央音乐学院的作曲的郑阳和来自上海音乐学院的指挥金矿郁,将自己的音乐才华在六个乐章内,进行了充分的展现,整个舞台有青春有新奇有激情更有向往。

比较而言,个人还是喜欢第一乐章,也许是最接近作曲者自身音乐技术的水准部分,大自然的音效和编配细致的电子音乐,加上弦乐组展现的温暖旋律,美的刚刚好。

第四乐章,作曲这一栏写的是AI智能,听完之后让人直接感受到AI作曲还有很长的路要走,虽然目前作为工具会给创作者带来一些资源上的便利,但作为创作的初心,AI是无法写出用真情实感流淌出来的音乐的,那些由代码堆砌的"完美"乐句,终究缺少了震颤心灵的微妙痛点,也许只能证明科技与音乐的终极融合不会是取代而是共生。

评

金郁矿(青年指挥家)

一堂别出生面的科技课

这是我第二次指挥这首作品,于我而言,演出任何一个作品第二次感觉都非常不同。演完之后,我和郑阳老师说,您的这个作品我越来越有感觉了,我甚至认为这首作品不仅是从音乐上面有划时代的意义,甚至在音乐会的流程上也展示了革新和创造性思维。在第三和第四乐章中间,相对于传统的中场休息,我们以互动形式取而代之,并且向观众展示了一堂别出生面的科技课,让观众给指令,现场生成音乐。因为参加过首演,所以我也注意到了小北北这一个人工智能软件在短短的半年时间里是取得了长足的进步的,生成的音乐更加流畅,整个互动也更为紧凑了,效果非常好。我认为这个作品是一个很好的展示当下科技与传统音乐有机结合的案例。我认为正阳老师不仅仅是一个作曲家,也是一个制作人、一个导演,我很享受与他、与北京交响乐团工作的过程,他们对于新鲜事物展示出了足够的好奇心,我认为这是非常难得的。

我还想说,感谢大家对于年轻人的信任。这一套班子全部都是由年轻人作为基底,这需要领导们非常果决的判断力和对于年轻人的信任才能够完成。所以我非常感谢北京交响乐团把这个重要的指挥任务交给我,他们大胆的选择了在中国传媒大学的一批年轻有为的人,我认为正是这样的精神,才能够让中国的交响乐讲出独属于中国的语言,将交响乐文化中西合璧,并且薪火代代相传下去。

5月8日

“永恒的怀念”专场

08

评

彭菲(上海民族乐团驻团指挥)

冰与火的革命诗篇

当最后一个音符在音乐厅上空消散,观众席陷入短暂的静默——这是对伟大音乐最崇高的礼赞。谭利华与北京交响乐团带来的肖斯塔科维奇《第十一交响曲》,以惊人的戏剧张力完成了一次穿越时空的革命叙事。谭利华对作品结构的把握尤为老道,他将四个乐章处理成一个不可分割的叙事整体。当终乐章《警钟》的钟声渐次响起时,音乐厅里的空气似乎都凝固了。这场演出不仅重现了历史场景,更让听众感受到音乐穿越时空的永恒力量。

评

张听雨(乐评人、青年指挥)

谭利华看着当年苏联乐团音乐家

送给李德伦的乐谱,演出这部大作

好汉再提当年勇,担任过北京交响乐团领导时间最长,并且兼任过总监与团长的谭利华带领旧部北京交响乐团来上海展演,下半场“肖十一”是他们的保留曲目。谭利华看着当年苏联乐团音乐家送给李德伦的乐谱演出这部大作。

上半场便能看出乐团的全力以赴,谭利华与北交带来速度沉着的《黎恩济序曲》,乐团声音之饱满、音乐之大气令我对这支乐团刮目相看,除却开篇木管和弦长笛音有些不稳定以及快板铜管的冒泡,堪称完美。弦乐音色深邃融合,小军鼓打的帅气飒爽——重量感与弹性皆给人留下深刻的印象。

《洛可可主题变奏曲》演的也不错。大提琴家莫漠在第二个变奏后开始进入状态,他手下的大提琴发出坚韧而高贵的鸣唱,那些高音的快弓炫技而过瘾,慢板变奏的滑音甚至让人想到一些爵士风格。莫漠的音乐处理上强调顿挫的棱角、痉挛的节奏,这洛可可里面没有特别多优雅,反倒是更强调柴可夫斯基音乐中的斯拉夫性,但更深层的一面倒是符合作品的矫饰主义。可惜的是这些有趣的处理会损失掉一些音准,不过也无伤大雅。

下半场“肖十一”,乐团的情况总体上是不错的。由于我来自北京,这支乐团的情况是相对了解的,他们像是结合了意大利的乐团与俄罗斯乐团的特质,有着松弛的声音与状态,却不乏野性与张力,这种特质也让他们演绎俄苏作品格外“放得开”。

评

郭配垚(上音管弦系大提琴专业教师)

体现出了个人独特见解的《洛可可变奏曲》诠释

北京交响乐团这场“永恒的怀念”音乐会聚焦经典曲目,特别是柴可夫斯基、肖斯塔科维奇两位最具代表性的俄罗斯作曲家的作品,十分考验指挥、乐团和独奏家的演奏水准。

笔者从自己的专业出发,在此着重点评大提琴演奏家莫漠对柴可夫斯基《洛可可变奏曲》的诠释。这首作品作为最为经典的大提琴协奏曲目之一,以其独特的优美旋律、风格各异的变奏乐章和华丽的炫技片段而备受演奏者和听众们的喜爱。也正因如此,变奏曲的曲式对演奏者提出了独特的挑战,要求演奏者能够在不同风格、演奏技巧中自如转换,表现出强烈的对比,既能在炫技中保持“洛可可”风格的华丽与优雅,又要在第三、第六变奏的慢板乐章中展现对歌唱性片段的把控力。

莫漠对于不同风格的把握令我印象深刻,主题和第一变奏曲优雅轻盈,并按照原谱的要求将两个片段保持相对统一的速度。第一变奏曲听似简单,但其中的连跳弓法对演奏者右手把控力的要求很高,这点莫漠在当晚的演奏中完成的很好,在随后的第四、第七变奏中大量的快速跳音演奏也非常清晰,显示了他作为独奏者过硬的演奏技巧。

在两段最体现“老柴”歌唱性风格的慢板变奏中,莫漠的演奏追求长线条的乐句,并在乐句中突出起伏和色彩、密度的变化,能很好的吸引听者的注意力,同时不过分夸张自由,这也体现出他作为演奏者良好的“品味”。俄罗斯作品中的抒情常常会因演奏者个人品味而向“煽情”靠拢,从而丢失掉其中的真挚与诚实。整体上莫漠对于《洛可可变奏曲》这部作品的诠释体现出了个人独特的见解。

文、组稿:长缨

编辑:孙依、陈誉洋

摄影:茅新麟

文章转自:经典947

5月7日、8日,被誉为“首都明珠乐团”的北京交响乐团在指挥家谭利华、金郁矿的执棒下,携手青年歌唱家张文沁、汤启婧、韩蓬、打击乐演奏家宋洋、大提琴家莫漠登陆“时代交响”全国优秀乐团展演舞台,演绎北交委约之作——郑阳的融合高科技、电子与交响乐的《交响编码》以及柴可夫斯基、瓦格纳与肖斯塔科维奇的“永恒的怀念”专场,以科技编码交响,以经典奏响永恒怀念。

5月7日,《交响编码》令上海观众耳目一新。开篇,四周响起鸟鸣、风声、雨声……钢琴、长笛、弦乐渐次进入,与电子音乐结合,整个上音歌剧院被大自然与交响乐音鲜的音响环绕,声场不断游移……《交响编码》从生物科学、航天科技、量子力学等前沿科技中获取灵感,用音符解码科技的密语。音乐好听,画面感极强,能感受到作曲家试图用音乐思考人类对生态环境的保护与科技伦理。在第四乐章《时空隧道》,作曲家借助 AI 技术,生成巴洛克至现代的多元音乐片段,并配合充满科幻感的音效,效果究竟如何,他能与作曲家的创作相比吗?

在这个乐章上演之前,青年作曲家郑阳上台与观众互动,让观众出题,AI作曲人“小北北”即兴生成的交响乐片段究竟如何?这些尝试,都在指向一个话题:AI在作曲领域中扮演什么样的角色,AI能代替作曲家吗?

舞台左边,一位穿着银色盔甲披着斗篷的年轻人如魔法师般操控着一台装有四根红线、外型类似竖琴的声音互动装置,它在交响乐实时演绎中起到重要作用,整个电子、音效以及声场的变化就靠它。

正如北京交响乐团团长李长军所说,乐团近年来持续探索创新与融合发展路径,科技交响主题《交响编码》正是重要成果之一。

5月8日,原乐团总监、团长,指挥家谭利华携手大提琴家莫漠,演绎了柴可夫斯基《洛可可主题变奏曲》、瓦格纳《黎恩济》序曲以及肖斯塔科维奇《g小调第十一交响曲》,展现乐团驾驭不同音乐风格作品的能力。

谭利华在北交30年,对于乐团的发展做出了重要贡献,多年来在普及音乐方面也孜孜不倦。在指挥“肖十一”前,他为观众生动讲解了作品的背景、拆解每个乐章的主题与核心内容以及这部作品对中国作曲家的影响:“‘肖十一’是1957年苏联十月革命40周年庆典的委约创作,1958年,苏联国家交响乐团来中国巡演也带来了这部作品,受到了北京观众的热烈欢迎,在中央高层引起震动,于是委托陈毅同志和中宣部在中国音协召开作曲家座谈会,希望中国作曲家也能够写出像‘肖十一’这样既具有技术含量又有可听性的重大纪念碑式的交响曲,中国作曲家积极响应,诞生了诸如丁善德的《长征交响曲》,王云阶、李真蕙的《抗日战争交响曲》,瞿维的《人民英雄纪念碑》以及中央乐团集体创作的《保卫延安》等具有重大历史题材的作品。‘肖十一’这是肖斯塔科维奇第一部带有标题的交响曲,第一乐章‘冬宫广场’,整个是描述性的场景,音乐画面感强,第三乐章永恒的纪念……”导赏效果极佳。

947快评邀请了上海大学海派文化研究中心主任陈东,作曲家李汉颖,《交响编码》的指挥、青年指挥家金郁矿,乐评人张听雨、上海民族乐团驻团指挥彭菲、上海音乐学院大提琴教师郭配垚从各自专业领域出发,对北交的这两场音乐会做点评。

5月7日

科技交响乐组曲《交响编码》

07

评

陈东(上海大学海派文化研究中心主任)

春分时节知多少

开篇《万物生长》由一位特殊的乐手操控着声波、电波、光波,而大乐队用以传统乐器和电子音乐的混搭,营造了沙球风铃起伏回响、海浪波涛远去的宏大场景。《微观世界》似乎是用放大镜把千变万化的纳米级微生物显现出来,一曲令人咋舌的铮铮作响。《太空探秘》的女高音,曲风高亢、好个豪情万丈。互动环节一位学民乐的女观众和作曲家现场沟通,与AI大数据的小小北对话,根据观众描述要求即兴创作,AI生成。大提琴长笛加二胡竹笛,十二平均律加五声调式,匆匆而就的旋律虽然转折有点生涩不太丝滑,但胜在好玩。当然,正如作曲家所说,即使AI写的数百年前的巴洛克风格也要由作曲家编曲配器转至总谱的。《时空隧道》把上音歌剧院变身为多声道环绕的巨幕影院。《量子节拍》非常激昂,大编制乐队优势明显,打击乐穿梭很有力度。《逐梦追光》的男女声与交响乐强强联合,把音乐会推向高潮。青年指挥家金郁矿和作曲家郑阳确实给了上海观众一个惊喜,在科技交响的创新赛道上创作人机交互的新作品。非常特别的尝试,耳目一新。

评

李汉颖(作曲家)

把音乐与自然科学、生物工程、

微观生物和量子节拍等方面进行结合,

都做了崭新的尝试

第一次在上音歌剧院聆听北京交响乐团的演出,这场名为《科技编码》科技交响乐组曲的音乐会,原以为只是在作品名称上博一下大家的眼球,没成想还真是一场别开生面的音乐会,把音乐与自然科学、生物工程、微观生物和量子节拍等方面的结合,都做了崭新的尝试。

来自中央音乐学院的作曲的郑阳和来自上海音乐学院的指挥金矿郁,将自己的音乐才华在六个乐章内,进行了充分的展现,整个舞台有青春有新奇有激情更有向往。

比较而言,个人还是喜欢第一乐章,也许是最接近作曲者自身音乐技术的水准部分,大自然的音效和编配细致的电子音乐,加上弦乐组展现的温暖旋律,美的刚刚好。

第四乐章,作曲这一栏写的是AI智能,听完之后让人直接感受到AI作曲还有很长的路要走,虽然目前作为工具会给创作者带来一些资源上的便利,但作为创作的初心,AI是无法写出用真情实感流淌出来的音乐的,那些由代码堆砌的"完美"乐句,终究缺少了震颤心灵的微妙痛点,也许只能证明科技与音乐的终极融合不会是取代而是共生。

评

金郁矿(青年指挥家)

一堂别出生面的科技课

这是我第二次指挥这首作品,于我而言,演出任何一个作品第二次感觉都非常不同。演完之后,我和郑阳老师说,您的这个作品我越来越有感觉了,我甚至认为这首作品不仅是从音乐上面有划时代的意义,甚至在音乐会的流程上也展示了革新和创造性思维。在第三和第四乐章中间,相对于传统的中场休息,我们以互动形式取而代之,并且向观众展示了一堂别出生面的科技课,让观众给指令,现场生成音乐。因为参加过首演,所以我也注意到了小北北这一个人工智能软件在短短的半年时间里是取得了长足的进步的,生成的音乐更加流畅,整个互动也更为紧凑了,效果非常好。我认为这个作品是一个很好的展示当下科技与传统音乐有机结合的案例。我认为正阳老师不仅仅是一个作曲家,也是一个制作人、一个导演,我很享受与他、与北京交响乐团工作的过程,他们对于新鲜事物展示出了足够的好奇心,我认为这是非常难得的。

我还想说,感谢大家对于年轻人的信任。这一套班子全部都是由年轻人作为基底,这需要领导们非常果决的判断力和对于年轻人的信任才能够完成。所以我非常感谢北京交响乐团把这个重要的指挥任务交给我,他们大胆的选择了在中国传媒大学的一批年轻有为的人,我认为正是这样的精神,才能够让中国的交响乐讲出独属于中国的语言,将交响乐文化中西合璧,并且薪火代代相传下去。

5月8日

“永恒的怀念”专场

08

评

彭菲(上海民族乐团驻团指挥)

冰与火的革命诗篇

当最后一个音符在音乐厅上空消散,观众席陷入短暂的静默——这是对伟大音乐最崇高的礼赞。谭利华与北京交响乐团带来的肖斯塔科维奇《第十一交响曲》,以惊人的戏剧张力完成了一次穿越时空的革命叙事。谭利华对作品结构的把握尤为老道,他将四个乐章处理成一个不可分割的叙事整体。当终乐章《警钟》的钟声渐次响起时,音乐厅里的空气似乎都凝固了。这场演出不仅重现了历史场景,更让听众感受到音乐穿越时空的永恒力量。

评

张听雨(乐评人、青年指挥)

谭利华看着当年苏联乐团音乐家

送给李德伦的乐谱,演出这部大作

好汉再提当年勇,担任过北京交响乐团领导时间最长,并且兼任过总监与团长的谭利华带领旧部北京交响乐团来上海展演,下半场“肖十一”是他们的保留曲目。谭利华看着当年苏联乐团音乐家送给李德伦的乐谱演出这部大作。

上半场便能看出乐团的全力以赴,谭利华与北交带来速度沉着的《黎恩济序曲》,乐团声音之饱满、音乐之大气令我对这支乐团刮目相看,除却开篇木管和弦长笛音有些不稳定以及快板铜管的冒泡,堪称完美。弦乐音色深邃融合,小军鼓打的帅气飒爽——重量感与弹性皆给人留下深刻的印象。

《洛可可主题变奏曲》演的也不错。大提琴家莫漠在第二个变奏后开始进入状态,他手下的大提琴发出坚韧而高贵的鸣唱,那些高音的快弓炫技而过瘾,慢板变奏的滑音甚至让人想到一些爵士风格。莫漠的音乐处理上强调顿挫的棱角、痉挛的节奏,这洛可可里面没有特别多优雅,反倒是更强调柴可夫斯基音乐中的斯拉夫性,但更深层的一面倒是符合作品的矫饰主义。可惜的是这些有趣的处理会损失掉一些音准,不过也无伤大雅。

下半场“肖十一”,乐团的情况总体上是不错的。由于我来自北京,这支乐团的情况是相对了解的,他们像是结合了意大利的乐团与俄罗斯乐团的特质,有着松弛的声音与状态,却不乏野性与张力,这种特质也让他们演绎俄苏作品格外“放得开”。

评

郭配垚(上音管弦系大提琴专业教师)

体现出了个人独特见解的《洛可可变奏曲》诠释

北京交响乐团这场“永恒的怀念”音乐会聚焦经典曲目,特别是柴可夫斯基、肖斯塔科维奇两位最具代表性的俄罗斯作曲家的作品,十分考验指挥、乐团和独奏家的演奏水准。

笔者从自己的专业出发,在此着重点评大提琴演奏家莫漠对柴可夫斯基《洛可可变奏曲》的诠释。这首作品作为最为经典的大提琴协奏曲目之一,以其独特的优美旋律、风格各异的变奏乐章和华丽的炫技片段而备受演奏者和听众们的喜爱。也正因如此,变奏曲的曲式对演奏者提出了独特的挑战,要求演奏者能够在不同风格、演奏技巧中自如转换,表现出强烈的对比,既能在炫技中保持“洛可可”风格的华丽与优雅,又要在第三、第六变奏的慢板乐章中展现对歌唱性片段的把控力。

莫漠对于不同风格的把握令我印象深刻,主题和第一变奏曲优雅轻盈,并按照原谱的要求将两个片段保持相对统一的速度。第一变奏曲听似简单,但其中的连跳弓法对演奏者右手把控力的要求很高,这点莫漠在当晚的演奏中完成的很好,在随后的第四、第七变奏中大量的快速跳音演奏也非常清晰,显示了他作为独奏者过硬的演奏技巧。

在两段最体现“老柴”歌唱性风格的慢板变奏中,莫漠的演奏追求长线条的乐句,并在乐句中突出起伏和色彩、密度的变化,能很好的吸引听者的注意力,同时不过分夸张自由,这也体现出他作为演奏者良好的“品味”。俄罗斯作品中的抒情常常会因演奏者个人品味而向“煽情”靠拢,从而丢失掉其中的真挚与诚实。整体上莫漠对于《洛可可变奏曲》这部作品的诠释体现出了个人独特的见解。

文、组稿:长缨

编辑:孙依、陈誉洋

摄影:茅新麟

文章转自:经典947